立ちこめるモルモット

朝倉海人

「ハロー」

「こんにちは」

「もしもし」

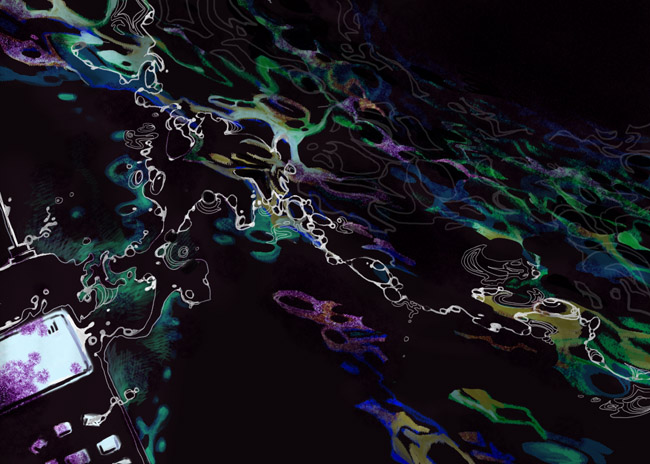

街中には幾数もの呼びかけの言葉が溢れかえっていました。ぼくはその言葉の海に当てもなく彷徨っている一個の発泡スチロールのような存在でした。誰にも気に留められることもなく、街のオブジェか何かのように人々が周囲を通り過ぎて行くあたり、「まんざらでもないな」と、ぼくは自分の例えに自嘲気味に満足するのでした。

マーサは昨日死にました。ぼくにはその理由が理解できるような理解できないような、何とも曖昧な状態でした。彼女は突然、ぼくの前から姿を消し、

「もう、追いかけられるのは疲れたわ」

と、最後に言い残したのでした。ぼくはその言葉を携帯電話を介して聞いていました。マーサの声には、なるほど疲れた様子がありありと見えました。が、あの時のぼくは、彼女に何と言葉をかけてあげたら良かったのでしょうか?

「もしもし」

ぼくも、めでたく海の成分の一つになれました。ズボンのポケットの中で鳴いている携帯電話を取り出し、声を発します。その声を合図にぼくは都会という名の大海原に溶け込んでゆきました。その時のぼくは全身でこの充足感を表し、誰かに伝えたかったのですが、上手くいきませんでした。いつまでも疎外感に包み込まれて漂っているのは御免でした。

電話の相手は同僚でした。事務的な用件を二、三抑揚のない声で述べると、相手はさっさと電話を切ってしまいました。残された、「ツーツー」という無機質な音をぼくはしばらくの間、聞いてなければなりませんでした。聞いているうちに、その単調な音がぼくには友情や愛情が切れる音に似ているような気がしてくるのでした。

電話の中には多くの人が名前を連ねていました。ぼくにとっての友情の「形」が、それでした。マーサの名前もまだ残っていました。それだけで、まだ彼女が生きているような錯覚を抱くには充分でした。いや、今でも電話をかければ、マーサはいつもと何ら変わらない様子で、「もしもし」と答えてくれるのではないだろうか? と思いを巡らせていると、電話が再び鳴き出しました。鳴き声は、ぼくの身体を海に引きずり込んでいきます。その感覚は何度味わっても心地良いものでした。

――昨今の寿命、伸び悩みの理由解明

M大学附属医科学研究所のS教授が、近年の平均寿命低下についての論文を発表した。学会でも賛同する声が多く、今後社会現象に発展しそうだ。S教授によると、携帯電話の普及に伴い寿命が低下していることから、因果関係を調査、今回の発表に至ったとのことだ。

次の日でした。箱の中では、朝からヒステリックな声がこだましていました。ぼくは彼ら箱の中の住民が言っていることを、どうにも素直には信じられませんでした。ですから、その時もいつもと同様に高を括っていたのです。テレビの向こう側はいつも虚構の世界だとぼくは思っていました。もしかしたら、この報道番組自体が虚構で、どこにもそんな事件など発生していないのではないか? と思えるほど、その出来事を手放しでは信じられませんでした。

「携帯電話は中毒性が高く、健康に甚大な影響を与えるから使用を禁止する」などと言われて、素直に信じられるでしょうか? 昨日、その法案が緊急に成立したというから二重の驚きです。

「緊急事態のために超法規的処置を取らざるを得なかった。私はこの責任を取って辞任します。しかし、人命は地球より重いのです。国民の皆様にはそのことをご理解して頂きたい」

箱の中では総理大臣の記者会見が飽きるほど繰り返され、携帯電話使用時には死刑もあり得、所持しているだけで拘留できるなどと解説をしていました。

しかし、どうもあのニュースが虚構ではなかったことが、すぐに証明されるのでした。その日の朝、いつもであればくだらない仕事の用件で必ずかかってくる電話が一件もかかってくることがなかったのです。ぼくの電話が鳴くことはありませんでした。

一歩、外に出てみれば、あれほど言葉が溢れていた街は信じられないほど静かな空間に生まれ変わっていました。皆、黙って下を向いて歩いていました。確かに、周囲は他人ばかりのこの場所で、言葉を発する必要などありませんでした。都会では絶滅しかけていた公衆電話には長蛇の列が連なっていましたが、自分の番になった頃には用件など忘れてしまっていそうでした。時折、聞こえてくる言葉は、店の客寄せか、仲間内の会話だけで、それも僅かなものでした。

都会からの喧噪がなくなると、途端に孤独を感ぜずにはいられませんでした。ぼくらはもしかしたら、他者に興味がないと思い込んでいただけで、携帯電話の会話が漏れて聞こえてくるのを通じて連帯感を育んでいたのかもしれません。

ぼくはこの状況に堪えられず、今にも発狂しそうでした。内臓あたりが悲鳴を上げています。耳鳴りが聞こえてきました。なるほど、確かにこれは中毒症状だと、ようやく自覚しました。落ち着いて周りを見渡してみると、街の所々で血を吐いて、呻き倒れている人々が少なくない数でいることに気づきました。若い女性が大股を開いて横たわっているのを老人がニヤニヤしながら見ていました。異様な光景でしたが、誰も気にしていないようでした。若い人だけかと思えば、主婦も小学生らしき子供ものたうちまわっていました。野良犬が嘲り笑うように吠えていました。

ぼくは倒れている人々を横目で見て、自分もこうなるのか、と思うと居ても立ってもいられませんでした。ズボンには携帯電話が入っていましたが、それを外に出した瞬間に警察どもがやって来るようです。僕の隣で倒れ込んだ男も携帯電話を取り出し、電話をかける動作をすると、どこからともなく警官どもが寄って来て、その男は連行されていきました。街には至る所に警官たちが目を光らせていました。

ぼくは今にも倒れ込みそうになるのを堪え、内臓を騙しながら、駅のトイレに前屈みになって向かいました。時折、襲う激痛は全身が痙攣するかのようでした。そんな身体を引きずりながら、やっとの思いでトイレに着くと、入り口には折り重なって倒れている人間が複数いました。トイレの中を覗き込めば、トイレの個室は最早人間が溢れかえっていて扉が閉められない状態で、人間がおもしろいほど転がっていました。天井を窺うと監視カメラが生意気な目を光らせていました。トイレには三、四十人ほどの人々が倒れていて、電話をかけようとしている者たちが駅員と警官に取り押さえられていました。トイレの床は、彼らが吐いたであろう血反吐などで、白いタイルが赤黒く染まっていました。

家を出る前に、何故電話をしなかったのだろうか、と今頃後悔するのですが、虚しすぎました。

トイレを諦め、辺りを見回すと、改札口の手前、右奥に入ったところにコインロッカーがあるのを見つけました。ぼくはその場所にやはり前屈みになって歩いていきました。よくよくそのコインロッカーを見てみれば、一番下の列は普通のものより、二倍ほどの広さでした。

――その場所なら入れる――と、ぼくは思ったのかもしれません。気づいた時にはそのコインロッカーに、ぼくは胎児のように身体を折り曲げ、膝を抱えて丸くなり無理矢理入り込んでいました。この時ばかりは自分の小柄さを称えたく思いました。身体を仕舞い込むと、内側から扉をそっと閉めました。そして、身動きが自由に出来ないロッカーの中で、ぼくは右手をガサゴソと必死に動かし、ポケットから電話をやっとの思いで取り出しました。この体勢では液晶画面が見えませんでしたが、構わず通話ボタンを押して電話をかけました。一体誰に?

ぼくには、何となくマーサが電話に出たような気がしました。マーサは恐らく、「もしもし」と、その特徴のある声でぼくに話しかけていたような気がしましたが、ぼくの意識はもう大海原になるのには遅すぎたようでした。もしかしたら、彼女がぼくを捜しているような気さえします。ぼくはそんな彼女を安心させるために声を残すのです。

「もう、追われるのは懲り懲りだよ」

「おい、こんな所に一人隠れてやがるぞ!」

駅員の一人が叫ぶと、二人の警官と一人の駅員が駆け寄ってきました。ロッカーから流れ出てくる血を駅員は先ほど見つけたのです。駅員は意を決してロッカーを開けました。さすがに中身の解らない蓋を開けるのには勇気が必要でした。コインロッカーは音もなく開き、中には一人の男が小さく折りたたんで骸となっていました。

恐らくロッカーを開けた時でしょう。携帯電話が外に転がっていきました。警官は男の物であろう携帯電話を取り上げ、耳を通話口に当ててみると、「ツーツー」という音だけがしていました。

「マーサ」と表示された液晶画面が妖しく光っているのでした。

illust:チェリ [

illust:チェリ [