メッセージをどうぞ 第10回

茶石文緒

塩漬けの肺の伝言

「宇宙にたったひとりで飛ばされたライカ犬よりは、ぼくのほうがずっと幸せ」とかなんとか呟いたのは、「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」の主人公の少年だった。確かに「帰れないことがわかっている宇宙船にたったひとりで乗せられる」というのはとんでもなくやるせないことだろう。喉から漏れる小さな嘆きの声も、ヨクワカラナイ物質で造られた堅固な壁に跳ね返されて戻ってくるばかり。誰も、だあれも、耳を傾けてくれる者はない。世界そのものから疎外されて、小さな窓から見える景色は深い深い闇の色に埋め尽くされていく。

エンジンはとっくの昔に息絶えた。このカプセルを動かすのは終わりのない惰性。音はもうない。全てが吸い込まれるような静けさの中に、ちいさな光の軌跡が消えていく。

もう帰れない。どこにも。

宇宙に飛ばされたライカ犬じゃないけれど、わたしにだって「こんな最期だけはやりきれない」と思うシチュエーションは、ある。それはたとえば、何年前だったか、冷たい海に沈んだ潜水艦クルスク。何百人の乗組員を閉じこめたまま沈んだ鉄の塊は、わたしにとって「絶望」のイメージを一身に負った存在だ。そのとき海底で起こっていたことを思い浮かべるたびに、絶望とは海水のようにとっぷりと重く、その量は深さで計れるものなのだ、という錯覚に陥ってしまう。

たとえば冷え切ったコンソールでの場面。エンジンは息絶えてもアナログな計器は生きていたかもしれない。操舵手の冷えきった指は操縦桿を握りしめている。手に頑なな力を込め、何もできないまま、自分たちが水の中をゆっくりと墜ちてゆくのを、もの言わぬ赤い針が滑らかに降りてゆくのを、黙って見つめていることしかできない。

50メートル、80メートル、90メートル。船はいくつもの目に見えないラインをくぐり、少しずつ海底に近づいていく。巨大な駆体が海底に接したときの振動は、どんなふうに足下に伝わったのか。最初に訪れた兆しは、寒さか、静寂に圧し潰されるような耳鳴りか、それとも息苦しさか。

一瞬か、それとも滲み出すようにゆっくりとかもしれない。水とどちらが先だろう、埋め尽くすような絶望が満ちてくる。爪先を踝を膝を浸し、身動きを呼吸を奪っていく。逃げる場所なんてどこにもない。誰もが同じように、抜け駆けすることもできずに、あまりに平等に死んでいく。

冷たく重い海の底で。

なんという終わり方。物理的にも気持ちの上でも、これほど深い絶望というのは、なかなか思いつかない。

最後のひとりは誰だった? 最後に彼は何を見て、何を言った?

その声は、その息は、気泡になって水面へ、わたしたちの世界へ帰り着くことができたのか……?

いくら問いかけても、残るのは沈黙のみ。

そこに在るのは、大きく厳めしい時代遅れのオブジェ、時と共に錆びゆく沈黙の象徴。たとえ駆体がクレーンで引き上げられたとしても、廃墟の形をした絶望の残像だけが、いつまでも海底に残されて漂いつづけるだろう。その影は波の屈折のせいだけでなく、あまりに深い絶望のせいで、歪んでいる。

おそらくわたしは夢を見すぎなのかもしれない。現実の死は決してドラマに成り得るものではなく、きっともっと生々しい混乱だったはずだ。けれど、ここまで絶対的な絶望の物語は、どうしてか、あまりにも非現実めいて聴こえてしまうのだ。わたしたちが生きるのと同じ時空で起こっている出来事とは、およそ懸け離れてしまった遠いお話として。

そして、その物語を思うとき、脳裏にはきまって、音楽が聴こえてくる。あるいは音楽から情景が描き出されるというべきかもしれないが。

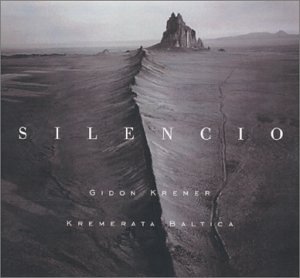

「Silencio」。「沈黙」と名付けられた、モノクロームの表紙を持つアルバム。悠と横たわる畝が世界を二つに分かっている。ごつごつとした隆起は、そこで静かに息絶え、数万年かけて朽ちていった巨大な恐竜の背骨のようだ。

冒頭に収められているのは「tabura rasa」という組曲。その第2楽章、遅くしめやかに呼吸を続ける弦に重なって、プリペアード・ピアノのアルペジオが不規則に立ちのぼる。それはまさに絶望の淵で紡がれる最後の音。塩辛い水の中、ぐずぐずに濡れて使いものにならなくなった肺から絞り出される最後の吐息のようだ。

初めて聴いたときは頭から打ちのめされた。どうしてこんな音を聴かなければならないのか、どうして生きながら、こんな深みまで沈み込まなければならないのかと。聴いていて死にたくなるような音楽、あるいは、死を疑似体験させる音楽。

最後の言葉は祈りではない。それは悲しみを通り越した絶望と惜別のメッセージ。さようなら、愛する人よ、どうかわたしの絶望を推し量ってください。わたしはもうこの世では無い場所に閉じこめられた幽霊なのです。自分が吐いた呼気のほうが、よほど自由で軽やかに、重力の呪縛を離れて水面へ帰ろうとしているのに。今更わたしにできるのは、それがあなたの目に触れることを祈ることだけ。鉄の塊に閉じこめられ、海の底に繋ぎ止められながら、涙のような塩水に融けていく、冷たい気泡を見上げることだけ。

けれど、絶望を楽譜に書き記したような「tabula rasa」は、あくまでも、ものごとの片面でしかない。黒々と横たわる絶望の対岸を見やると、こちらにはまるで対象的な「Come in!」という組曲が収められている。

実際に、「tabula rasa」の返歌として書かれたともいわれるこちらの組曲は、一転、輝きに満ちた歓びと救いの音楽だ。軽やかに重なる打楽器とヴィヴラフォンは、天使が空の扉をノックする音のよう。濁りのないAメジャーの弦楽は、オーロラの揺らぎのように、繰り返しの中で微妙に造形と色合いを変えていく。

それは熱もなく、何を暴き立てることもない聖なる光。俗世の光ではなく神の光。luxと呼ばれるそれに抱かれ、雅びやかな香気を胸いっぱいに吸い込めば、傷ついた肺ですら癒され、痛みを記憶ごと忘れてしまうだろう。

それは、いうなれば、幼いころに見た物語の終幕に似ている。現世に疲れ果てた少年が、全ての苦しみから解き放たれて、微笑みながら天に迎え入れられる。教会のステンドグラスが祝福の光を投げかけ、その中に天使が踊る。我知らず口唇に笑みが浮かび、なんの躊躇もなく、その光の中へ足を踏み入れたくなる。

―――――けれど。

その音楽が伝える誘惑は、結局は闇の果ての重い絶望と同じことだ。すべてを忘れなさい。手に持つものを捨てて、イメージの中に身体と記憶をゆだねなさい。あなたがすべてを諦め、魂だけの存在になれば、迎え入れてあげよう、苦痛のかけらもない光の世界へ。

繰り返される旋律は、まるで際限なく続く漣の振動か、未来永劫に流動しつづける砂漠の畝、それとも、二度と同じモザイクを描き出すことのない万華鏡のよう。大きな異変はひとつも訪れていないのに、振り返ると、今来たはずの道はねじれて姿を消している。

さっきまで自分がどこにいたのか、何をしていたのか、もう思い出せない。そして、わたしがどれほどのものを見失ったとしても、世界にとっては大した損失ではない。世界はわたしを惜しむこともなく、これからもゆるやかに変わり続けるのだ。

わたしは呆然とする。自分はなんと忘れやすいのだろう。そして、なんと忘れられやすい存在なのだろう。

音楽の中でわたしは、絶望しながら安堵する。潜水艦に閉じ込められた水夫のように、世界から切り離された存在となって、遠い光を見上げている。水の屈折を経て散りぢりに差し込む光は、全身を満遍なく包み込む昼の光よりもくっきりと際立ち、とらえがたく美しい。

それはまるで宇宙船から眺める遠い地球のようだ。そこには戦争も殺戮も汚染も罪もなく、人間の卑小な見栄や煩わしい饗乱もない。無音の中に、ただひたすら慕わしい蒼だけが鮮やかに浮き上がる。宇宙船の窓からライカ犬が眺めたような、静かで遠く隔てられた蒼だけが。

肉体を失った幽霊の気分になって、ほとんど戯れに、さようなら、と呟いてみる。弱々しい語尾を追いかけるように、苦い塩味が舌の上に浸みるよう。いつかわたしの肺が朽ちるとき、最後の吐息はどこに届くのだろう。あまりにも微かな兆しに、あの人は気づいてくれるだろうか。ぼんやりとそんなことを思いながら、大切な人が、わたしを忘れずにいてくれるよう、祈っている。 ![]()

Profile

- 茶石文緒

- [comment]創刊から2年間、すごく遠かったようにもあっという間のようにも感じます。小説書かせてもらって、連載のスペースもらって、ホント幸せでした。サイキさんに、編集の方たちに、読んでくださる皆さんに、感謝。

[site]ナイトクラブ