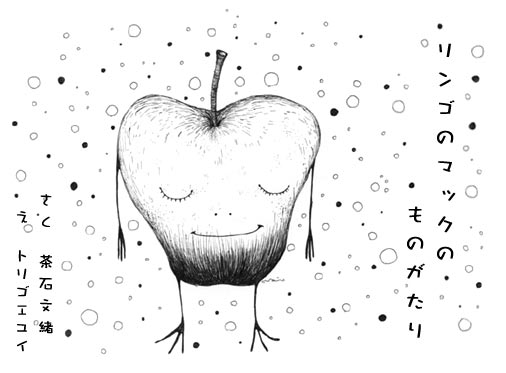

兄弟たちはみんな、人間に摘まれて食べられていったけど、末っ子リンゴのマックは気が進まずに、最後まで梢でぶらぶら揺れていた。

「僕は自分のために生きるんだ。誰かに食われるなんて、やーだーね」

そんなわけでリンゴのマックは、ゆっさゆっさと実を揺らし、とうとう梢から落ちることに成功した。飛び降りるのは少し怖かったけれど、上手にバランスをとって、まっすぐ着地することができた。

「僕は自由だ。どこへでも自分で歩いていけるぞ」

マックはいさましく、嬉しくて駆け出しそうなのをことさらにこらえて、ひょこひょこ丘を降りていった。

1/よわむしドラゴンのアーヴァイン

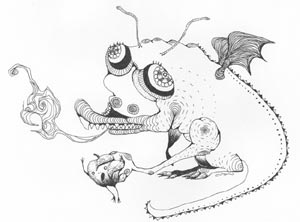

マックは昼も夜もかまわずに旅をつづけ、大きな谷の底にたどりついた。そこはドラゴンの学校で、12匹ほどの可愛らしい子ドラゴンが、大ドラゴンの監督のもと、戦闘の訓練をしていた。2匹の子ドラゴンが戦いをくりひろげ、他の子たちはそれを囲んでピイピイとやかましく騒いでいる。

「いけー!」「やっちゃえ!」「炎を吹け、アーヴァイン!」

アーヴァインと呼ばれた子ドラゴンは、ルビイの牙の生えそろった口をかっと開いた。喉の奥に火種が生まれ、相手ドラゴンに炎を吹こうとして…でも、その火は、口からちょろりと出ただけで立ち消えた。まるでくしゃみが途中で引っ込んでしまったように、情けなく。

相手ドラゴンは、その隙につけ込んだ。蒼玉の牙の口をぱくりと開け、そこから氷の針を吐き出した。アーヴァインは無数の針をぎりぎりのところでかわす。しっぽの動きでバランスを整え、姿勢を低くして滑空しながら、なぜか、まっすぐにマックの方へ向かってきた。

マックはぽかんとして身動きもできなかった。暗い影がのたうちながら迫ってくる、と思うまもなく、半月刀のようなドラゴンの鈎爪が、マックのからだをしっかりと捕まえていた。

「うわぁぁぁぁ」

つかみ上げられる瞬間、思わず情けない声を上げたが、マックのからだには傷のひとつもつきはしなかった。アーヴァインは本当に注意して、自分の命のしゃぼんをつかむような繊細さでマックを拾い上げていたから。アーヴァインはもういちど身をひるがえすと、大きく弓なりになって息を吸い込んだ。

つかみ上げられる瞬間、思わず情けない声を上げたが、マックのからだには傷のひとつもつきはしなかった。アーヴァインは本当に注意して、自分の命のしゃぼんをつかむような繊細さでマックを拾い上げていたから。アーヴァインはもういちど身をひるがえすと、大きく弓なりになって息を吸い込んだ。「もう負けないぞ、ゼルヴィガー!」

今度こそ、アーヴァインは紅蓮の炎をいきおいよく吐いた。ゼルヴィガーは逃げそこねて、たてがみを焦がした。蒼色のドラゴンが悲鳴をあげるのを聞いて、大きなドラゴンはようやく制止にはいった。

「勝負あり。アーヴァインの勝ち!」

アーヴァインは炎を吐き終えても、マックを離そうとしなかった。仲間たちにいっぱいのほめ言葉を浴びせられ、甘噛みで祝福される間も、よく光る爪の間に、しっかりとマックを抱き込んだままだった。

仲間達がみんな帰ってから、アーヴァインはようやくほーっと息を吐いた。なだらかな岩の上にマックを降ろし、琥珀色に濡れた目でじいっと見つめた。

「やっと見つけたぞ…伝説の宝珠だ」

「へ?」

マックは驚いて回りを見渡した。どこかにその宝珠とやらが落ちているのかと思ったが、周りにはそれらしきものは全く見えない。思い当たるものといえば…

マック自身。

確かにマックは紅くて丸くて、大きさも、子ドラゴンの爪で掴むのにちょうどいいくらいだ。だからって、伝説の宝珠だなんて。マックはなんと答えたものか迷っておろおろした。

「ご先祖様の伝説にあったとおりだ。燃えるようなルビイの炎が描かれて、つやつや輝いて…なんて綺麗なんだろう!」

アーヴァインはうっとりと憧れに満ちた目で、マックの丸いからだを見つめていた。どうやらマックのまだら模様を、炎と思っているようだった。勘違いされるのには弱ったけれど、こんなにもうっとりと綺麗だと言われるのは、やはり気持ちのいいことだった。

「これはきっと龍神様のプレゼントだ。ぼくを守ってくれる伝説のドラゴンの御加護だ」

今までのアーヴァインは弱虫ドラゴンで、訓練だって、いつも負けっぱなしだった。炎を噴きだせる予感はあるのに、いざ息を吸い込むと肺は穴のあいた風船みたいにちぢこまってしまう。でもマックを握っていると、その穴が消えるような心地がした。吸い込んだ空気は肺の中で渦を巻き、エネルギイのかたまりとなって体ごと天高く舞いあげるようだった。

「もう無くしたりするもんか。僕の大切な宝ものにするんだ」

伝説の宝珠(じつはリンゴのマックなのだが)を手に入れたあとのアーヴァインは、まるで生まれかわったような快進撃を見せた。戦闘訓練では他の11匹のドラゴンをことごとくやっつけ、二世紀以上燃えつづけていた山火事を鎮火する試験では、リーダーとなって仲間を率い、しっかりと役割をこなした。卒業の季節が来るころには、誰もアーヴァインを弱虫とは呼ばなくなっていた。

素穴に戻ると、アーヴァインは宝珠をそうっと木の葉の上に降ろす。春から大切に取っておいたねこやなぎで、表面を綺麗に磨くのだ。磨きながら、アーヴァインはご先祖様に話しかけるのを習慣にしていた。

「ありがとうございます、ご先祖様。ぼくに伝説の宝珠をくださって」

おかげで明日は、トップの成績でドラゴンの学校を卒業できる。これからは自分の思うまま世界を駆け、あらあらしい大自然を相手に、秩序を守るための戦いにつくのだ。入学したころは、火山の煙にもおびえて目をつぶっていたアーヴァインだったが、今では、自分に課せられた大いなる使命に誇りすら感じていた。

マックは、うれしくも寂しい思いでアーヴァインを見つめていた。一緒に困難を乗りこえ、訓練を勝ち進む間に、マックはアーヴァインのことが大好きになっていた。アーヴァインが強くなるのを見るのは楽しかったし、同時にマックも太陽に灼かれ、燃えるような紅いリンゴに成長していた。

でも、いよいよ、マックの旅立つときが来たのだった。今をのがしたら、きっと二度とここを離れることはできなくなる。マックは軽く身じろぎして、初めてアーヴァインの前で生きたリンゴとして立ち上がった。

「アーヴァイン…今まで面倒を見てくれてありがとう。僕はもう行かなくちゃ」

ご先祖様らしく、いかめしい口調で話そうかとも思ったが、結局ふつうに話すことにした。マックが話すのを聞いて、アーヴァインは驚きのあまり、尻尾をぴんと硬直させた。

「ご、ご先祖様」

「ぼくはマックだよ。そう呼んでくれよ」

「そんな…あのう、マック、もう行くって…」

「僕は旅の途中なんだよ、アーヴァイン。君はすっごく強くなった。もう、ひとりでやっていけるよね」

「ぼ、ぼくを見捨てるの?」

せっかく卒業の日が来て、すべてはこれから始まるのに。アーヴァインはうつむいた。琥珀色の目に、みるみるうちに涙が張った。

「ぼくひとりじゃ戦えないよ…」

「そんなことない、君の力は君のものだよ。よく見ろよ。僕はただのリンゴなんだよ」

アーヴァインは、ゆっくりと目をまたたいた。涙が粒になってこぼれ落ちると、視界がすっきりした。じいっと、マックを見つめる。そうして、ようやく気がついた。目の前にあるのは、たしかに、一つのリンゴだった。

「君は自分で強くなったんだよ、アーヴァイン。僕がいなくたって、立派なドラゴンになれたんだ」

アーヴァインは、マックを拾い上げた日のことを思い出した。ゼルヴィガーに負けそうになって、必死で逃げ道を探そうとした、あのとき。目に飛び込んできたのは退路ではなく、綺羅星のごとく輝く赤だった。

「そうだったんだ…」

戦いの最中に無我夢中で拾い上げた紅い玉。その正体がなんだろうと、じぶんに勇気をくれたのは確かだった。こぶしを強く握りしめること、同時にその中で何かを大切に守ること。強いドラゴンであるための全てを、ちいさなリンゴは一瞬で教えてくれた。

それに、このリンゴときたら!どれだけ過酷な試練を一緒にくぐり抜けてきたか知れないのに、傷ひとつなくピカピカと輝いている。曖昧だったまだら模様の痕跡は今となってはどこにもなく、深く鮮やかな紅に、アーヴァインの5本の鈎爪の跡が、淡紅と緑の渦を巻いた色合いのままくっきりと残っていた。こんな美しい刻印を刻まれたリンゴは、世界に2つとないだろう。

「いつ本当のことを言おうか、ずっと迷ってた。でも、君がどんどん強くなるのがうれしくて…ずっと、宝珠のふりをしてたんだ。怒っていいよ。だましてごめん」

「ううん…だって、君はぼくのためにそばにいてくれたんだよね、マック」

ひと月まえのアーヴァインなら怒り狂っていたかもしれない。侮辱されたと感じて逆上し、一撃でマックを焼きリンゴにしていただろう。けれど今は違っていた。別れにくじけそうになる反面、ひとりになっても闘っていけるほど強くなった自分自身を、たしかに感じていた。

こんどはマックの番だ。旅を続け、自分の生きている意味を探しに行く。それを止める権利がないのはよくわかっていた。アーヴァインは泣きたいのをこらえて呼びかけた。

「マック、どこに行っても、ぼくと君は…ともだちだよね」

「うん、そうだよ。太陽が夕焼けに燃え上がるたびに君のことを思い出すよ、アーヴァイン」

若いドラゴンは抱擁のかわりに、小さなリンゴをもう一度掌に抱き込んだ。そうして少しの間別れを惜しんでから、マックはまた、冒険の旅を続けることにした。

| 1 / 3 | Next |