宮村弦の世界

【作者による作品紹介 近作】

宮村 弦

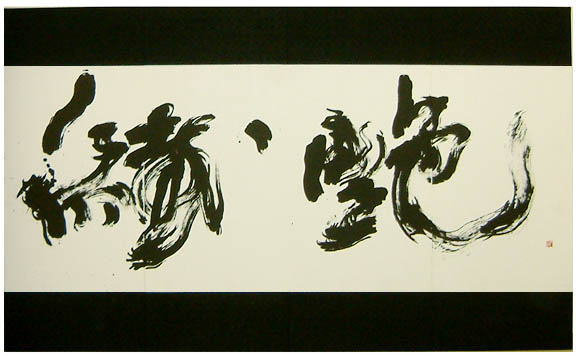

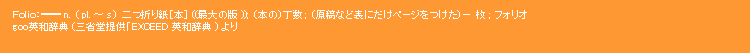

- ■「繊艶」

- 大きな作品を発表すると、空中で作品の文字をなぞったり、その場で「きっとこうやって書いたんだよ!」と、体を大きく使って再現したりして鑑賞してくれる方がいます。これなんかは「書」の特徴と言うか・・音楽的要素を含んだ面白い鑑賞だと思います。音楽を聴くと、つい鼻歌を歌いながら体が動いてしまう。まるで自分が歌っているかのように世界を創り上げたりもします。「書」は、作者と時間や感覚を共有する「追体験」が可能な芸術の一つでもあります。

私が大きくて動きのある作品を多く創るのも、この辺のエンターテインメント性があるからかもしれません。

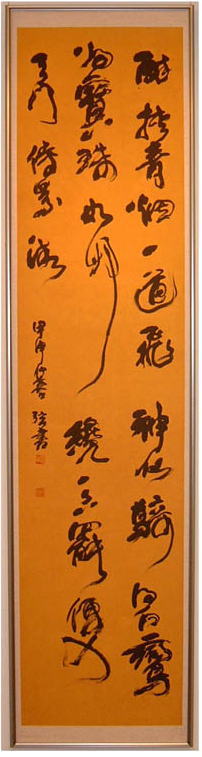

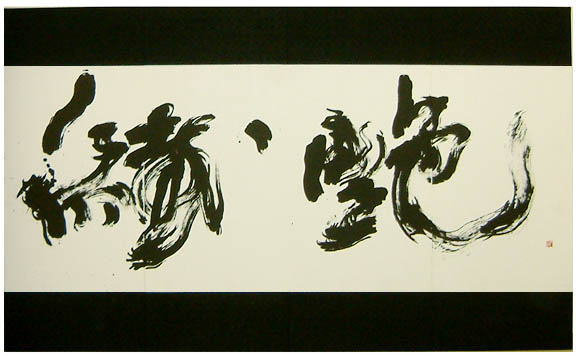

- ■「傅山詩 遊仙 第三首」

- 題材の漢詩を本来のように味わうのは知識が必要です。これは専門の方でなければ難しい。それよりも一つの存在としての鑑賞をしてほしい。

文字数が多い「書」は、一文字/一行での重心移動・隣り合う行同士の相互関係。複数の文字群を利用した行の加速と停止。これらの要素が作品意図と絡み合い効果的に表現されています。

【インタビュー】

聞き手・ぱそ子

- 質問1 あの作品たちはどうやって生まれるのですか?

- 視覚的な発想が多いです。しかし、「優しい」「楽しい」というテーマから入ると、語句選定で漢字の持つ「意味性」が大きく関わってきてしまうので、「歪んだ空間」「重力を持つ空間」等の抽象的なイメージから始まることが多く、視覚的効果を中心に構想を練っていきます。

初めに作品の全体像を心に描き、その後、イメージを具現可能にする文字を題材に選ぶという順が多いかもしれません。

もちろん、「この字・この語句を書きたい」から制作することも多くあります。しかし、ここでもあまり文字が持つ「意味」には固執しません。基本的には、「線の鍛錬」「構成法」を土台に自分の「書き癖」を芸術まで昇華させるものが「書」だと思っているので、意味と表現に隔たりがある作であっても作品の中に作者独自のアク(作風)が表れていれば構わないと思います。

- 質問2 書の制作で一番面白いところって何でしょう?

- 書作時の無心状態の中の野心的なものには、心高まるものがあります。

また、作品は、草稿をもとに何百セットと書き込み仕上げるため、書く度に表情が変わっていきます。書けば書く程その時の自身を投影した新しい作品に出会えるんです。

今日見れなかった作品を明日は見ているかもしれない興奮と、現在未だ見ていない作品を数日後の将来に発表しているかもしれないという期待が、私に刺激を与えてくれます。

- 質問3 普段字を見るときも普通の人とは違った見方をしているのでしょうか?

- まずは造形で文字を捉えることが多いでしょうか。無意識のうちに頭の中で空書きをしたり、すぐ作品の構想に当てはめたり。

また、文字は、それに関わる個人の持つ経験や概念を包含する力があるように思います。個人個人、一つの文字から多くのイメージが喚起されるはずです。

更に、各々の文字は何千年分の人々の経験と記憶をも含んでいます。書家はそういったイメージを個人的経験や解釈だけで捉えるだけでなく「文字の持つ記憶」(大袈裟ですが)として引き出すことも必要だと思います。この普遍的な文字の記憶を感じながら制作に挑むことで、一層作品に厚みが増すんじゃないでしょうか?

- 質問4 「書」を見るとき、特に何を見ればいいのでしょう?

- 視覚的な面で言えば「線」を見ることが重要です。「線」を見て、強い・弱い・柔らかい・硬い等の印象を感じとる……皆さんはこんな経験があるでしょうか?

書ではこの感覚が最も基本です。「強い線」は周りの白に対して大きな役割を果たします。構成が良くても「線質」が弱ければ作品として成り立たないこともありますし、「線」が作品を生かしも殺しもします。作品が、紙面より大きく見えたり、一層映えて迫力を増したりすることも、線質に大きく関わっています。

ですので、作家は「強い線」が書けること、「強い線」を判断できること、そして、それを自らの判断で効果的に使用することが要求されます。そのために日々の鍛錬を積んでいますが、書家には「線を見る眼」が生命線なのかもしれません。

「書道=難しい」という印象が多く、殆どの方が「わからない」で終わってしまいます……。書の鑑賞は、まず直感に委ねてほしいというのが一番の思いです。ぱそ子さんのように直感で鑑賞して感想を聞かせてもらえることが何より嬉しいです。有難うございます。

直感で「いい」と思えた作品は、一字一字の構成や文字間の関係、それぞれの線の種類の役割や線に囲まれた白(余白)の美しさが絶妙なバランスで織り込まれているはずです。

まずは直感で作品と向き合い、その後時間をかけて作品と対峙しながら(段々見え方が変わることもあります)作品の力のもとを探る鑑賞を二次段階として楽しむ。こうして個人的な「書」の解釈・自分なりの見方が形成されていくのだと思います。

また、作品を「存在」として捉えてもらいたいところもあります。6畳ほどの部屋に一対一で長時間作品と向き合えるような鑑賞の場をこちらで用意できたなら、作品という対象を通して鑑賞者自身の「存在」を実感したり、心を定めることも出来るほどの大きな力があると思います。

【作者による作品紹介 少し珍しいもの】

宮村 弦

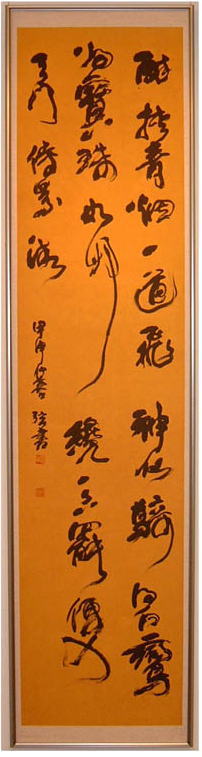

- ■「風神雷神図」

- 壁画のような大きな作品です。

向かって右に「風」字の甲骨文字。左に「雷」字の甲骨文字です。

「風」字の起源は「鳳」の象形から来ています。風は神獣の力によって起こされると信じられていたのでしょう。似た例に「虹」字がありますが、これも天空に棲む双頭の竜の象形から来ているといわれています。双方の文字内に「虫」字が含まれているのは、これらの起源である「神獣(蟲)」の幻想の名残です。

「雷」字の起源も、自然の大きな力(天地陰陽の薄動)として解釈され、回転の形を象っています。雷=太鼓というイメージがある方もいると思いますが、中国でも漢時代の?画には太鼓を打つ雷神の姿が描かれた例が残っています。

本作は、こういった象形文字を自己解釈から再構成し、青墨の淡墨(青味を帯びた墨を薄めたもの)により、「実線/滲み/余白」のコントラストで描いたものです。

【おまけ:ミニ対談】

宮村 弦×ぱそ子

- ぱそ子

- 回答ありがとうございます。本当に興味深いことがたくさん凝縮されていました。

個人的な感想で、まず意外で興味深いと思ったのが、文字があってそこからイメージを膨らませるのではなく、先にイメージがあって、という部分。あと何枚も書く中でその瞬間瞬間で新しい作品に出会えるという部分。ああ、なんて面白いんだ、「書」って。と思いました。

わたしも小説を書くときはイメージがあってストーリーが生まれます。そして書き終えるまではどんな物語になるのかどんな結末になるのか分からないときもあって、とてもわくわくします。そういう感覚と似てるのかなと想像しました。

- 宮村

- イメージ(全体構成)先行で作品に挑むのは現代書道の特徴だと思います。昔はそんなんじゃなかったですしね。たぶんビックリすると思いますよ。昔の人が今の書の姿をみたら……。今でも、このプロセスを否定する書家は大勢いるんじゃないかな……。

けど、実際「現代書」自体、西洋の絵画の影響を受けながら「視覚造形芸術」の要素を主張してきたところもあるので、どちらに重心を置くかは作家の自由だと思います。小説も同じじゃないですか??どの世界も今と昔じゃちょっと性格が変化しているし、それでいいんだと思います。

あと、例えばですけど、小説もイメージで全体のストーリーを生んで、それを効果的に表現できる手段(文章構成・文章表現)を探して組み立てる。その組み立て方に個々の個性が出る。(想像です)

「書」も同じです。イメージを作り上げるのは一本一本の線の種類で、その角度や太さ、長さ。書くときのスピードや複数の線の対応まで、こんな感じで組み立てて「全体感」が生まれる。実際書くときはここまで慎重にはなりませんが、周到な準備も必要です。

世の中にはこの作業を、とてつもないセンスと技術でやりこなせる人がいる……僕はそれに「試行錯誤」で勝負している感じです。

ところで、Web上って小説表現には大変じゃありませんか? (僕も文章を読む時は全部プリントアウトしてから読んでます。)

- ぱそ子

- ウェブでの小説の発表は、自分のホームページに載せているものはどうしても紙の代わりという感じです。まあ、読めないよりましだろうという感じ。そこに文字情報はあるのだから読めるだろうと。本当はプリントアウトして読んでもらえるのなら、縦書きでワードファイルを送りつけたいくらいです。(というか知りあいにはよくそうやって送りつけています)

ただし、FolioではWeb雑誌ならではの小説表現ってないかな、とWEbで読まれることを前提にいろいろ試みています。たとえば、1文を短くする。リズムやテンポをよくする。あと、ちらっと見て立ち去っていく人が多いので最初の場面に引きつけるようなものを持ってくる。タイトルを興味を引くものにする(童話号、エロス号)あと、あまり成功していないのですが、文字を大きくして視覚的効果を出してみたり(ホラー号の作品です)、あと横文字を生かして英単語を汲み込んでみたり。(今回の作品です)。などといろいろやっています。模索中で効果があるかどうか分からないし、誰も気づいていないかもしれないですけどねー。

書をwebで発表するのは小説よりも難しいと思います。大きさが何より違う。しかも作品の発表ではなく作品の写真の紹介でしかない。きっと本物を見ると墨の香りがして一目で入りきらない迫力に圧倒され近づいたり遠くからみたりしながら観賞できるんだろうな。宮村さんとのやりとりをきっかけに書に興味を持ったので、今度どこかで書展を見つけたら入ってみようと思いました。

- 宮村

- たしかに、書もWeb上での発表は困難です。どうしても肉眼の方が立体的に見えるので、本来の作品の印象とは違って来ます。考え方によっては写真におさめて見るほうが忠実な作品の姿なのかもしれませんけど、僕は実際に見た時に起こる目の錯覚(視覚効果)を含めたものが「作品」の姿だと。

でも、どうだろう。こちらは、ビジュアルで一目で全体像を伝えられるから「パッと」見せちゃうことが出来ますが、小説等は、時間をかけないと全体像を表現できないですもんね? なるべくいい環境で発表したいところだと思います。

【作者による作品紹介 更に珍しいもの】

宮村 弦

- ■「夜明け」

- 「書」か「絵」か……。

戦後の書道界では、西洋との交流の中で様々な運動が起きました。これはそこから生まれた「前衛書」「墨象書」等と言われるものです。

「書」の定義として多く用いられる「文字(可読)性」や「表現手段(墨・筆・紙)」からの解放された自由な創造を追求するものなので、「抽象画」や「リトグラフ」等に近い絵画的表現が多く発表されています。

『字統』白川 静

本作は「翌」字の起源である「虫の羽」のイメージを抽出しています。

ニュアンスとしては、「虫の羽」→『本作』→「翌」という位置づけになるでしょうか?一見では、一本一本の線に「始筆→終筆(線の継起性)」を読み取り難い作品なので、少し版画的な表現に見えるのかもしれません。

- Profile

宮村 弦(みやむらげん)

宮村 弦(みやむらげん)- G_ecriture

- 書への情熱はもとより、彼の「表現」はジャンルの枠をどんどん越えて行く勢いと懐の広さがあると思うのです。

宮村 弦(みやむらげん)

宮村 弦(みやむらげん)